ダスキン愛の輪基金が育む「愛の輪」:未来を拓く障害者リーダー支援

ダスキン愛の輪基金とは

公益財団法人ダスキン愛の輪基金は、「ダスキンの「めい あい へるぷ ゆう」の精神で、「障がいのある方の自立と社会参加」を支援しようとの願いから、1981年の国際障害者年に「財団法人 広げよう愛の輪運動基金」が設立されました。

2012年には、内閣府より公益認定をいただき、「公益財団法人 ダスキン愛の輪基金」として活動を継続しています。

基金の活動は、主に二つの柱から成り立っています。

1.ダスキン障害者リーダー育成海外研修派遣事業: 障がいのある日本の若者を海外に派遣し、地域社会のリーダーとして貢献するための実地研修の機会を提供しています。

2.ダスキン・アジア太平洋障害者リーダー育成事業: アジア太平洋地域の障がいのある若者を日本に招へいし、日本の障がい者福祉や文化を体験してもらい、帰国後にそれぞれの国と地域のリーダーとして活躍できる人材を育成しています。

これらの事業は、すべて、皆様からの寄付や会費によって支えられており、障がいのある方々が自立し、社会のあらゆる分野で活躍できる環境を整えることを目的としています。

基金の理念

ダスキン愛の輪基金の活動は、「あいのわ宣言」と「『広げよう愛の輪運動』会員憲章」に明確に示された理念に基づいています。

あいのわ宣言では、「この運動を通じて障がいのある方々が社会への完全参加を果せるよう平等の立場から、心身障がい児・者福祉の発展に努めること」を誓っています。

また、「広げよう愛の輪運動」会員憲章では、以下の原則を掲げています。

●人間の尊厳と社会正義の信念に基づき、心身に障がいを有する人びとと、すべてを連帯する。

●「広げよう愛の輪運動」のシンボル・バッジを掲げ、広く多くの人びとに運動の理念を啓発し、併せて参加を呼びかける。

●障がい者における安全な社会環境の整備を求め、障がい者のニーズを理解し、ボランティア活動等の遂行のために、知識と能力の研鑽に努力する。

●すべての人間は生まれながらにして自由であり、尊ばれ、諸権利を有し、そして平等である。

●すべての人間が深い絆で結ばれ、社会への完全参加を指針とし、援助と協力を積極的に行う決意をここに宣言する。

これらの理念は、単なる支援に留まらず、障がいのある方々が主体的に社会に参加し、その能力を最大限に発揮できる共生社会の実現を目指す、基金の強い意志を表しています。

奨学金制度の概要:ダスキン障害者リーダー育成海外研修派遣事業

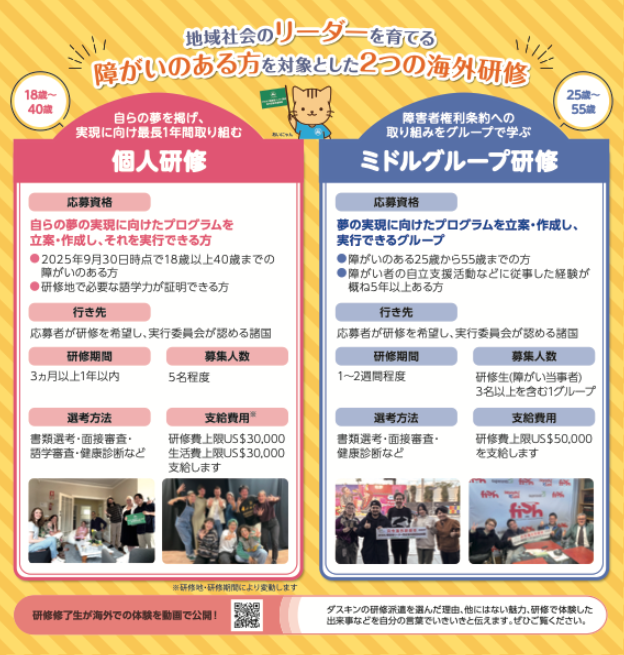

ダスキン愛の輪基金が実施する「ダスキン障害者リーダー育成海外研修派遣事業」は、地域社会のリーダーとして貢献したいと願う障がいのある若者に、海外での実地研修の機会を提供する支援制度です。

募集要項の主なポイント

●対象者: 障がいのある方で、地域社会のリーダーとして貢献したいと志す個人。学歴、職歴、障害種別や障がいの程度は問われません。知的に障がいのある方は、支援者がついて応募可能です。

●年齢制限: 18歳以上40歳までの方。

●研修期間: 3ヶ月から1年間の海外研修。

●支給内容: 研修にかかる費用(国内発着国際空港と海外研修先の最寄り空港との往復旅費、海外研修先の研修委託費、海外研修中の住居費、食費、交通費等日常生活諸費用)について、研修費および日常生活費として、年間最大合計 US$60,000を上限に、承認された研修計画書に基づいて支給されます。

研修費:年間最大 US$30,000、日常生活費:年間最大 US$30,000 まで支給されます(研修先の居住地により生活費の支給額は設定されます)。

●語学力: 研修地の言葉が理解でき、研修先と交渉できる語学力が必要です。語学検定の点数などで証明が求められます。

●研修計画: 研修目的と計画を自身で立案・作成し、それを実行できることが求められます。語学研修や観光目的の研修は対象外です。

●帰国後の活動: 研修修了後には報告書の提出や成果発表会への参加が義務付けられており、愛の輪運動に賛同し、積極的に活動に貢献することが期待されます。

ダスキン愛の輪基金の 制度は、単に経済的な支援に留まらず、研修生が海外での貴重な経験を通じて、リーダーシップを発揮し、帰国後に社会貢献活動を行うことを強く奨励しています。

実際に奨学金を受けた方の声:海外研修が拓いた新たな視点

ダスキン愛の輪基金の研修生として、海外研修を経験した3名の声をご紹介します。彼らの体験は、 財団が単なる経済的支援に留まらず、人生観や価値観に大きな影響を与えるものであることを示しています。

①【個人研修生】髙木さんの声:デンマークで感じた「人と人との繋がり」の価値

デンマークで1年間の研修を経験された髙木さんは、当初、福祉先進国としての制度の完璧さを期待していました。しかし、実際に現地で生活する中で、「制度が整っていることと幸福度は必ずしも一致しない現実」に直面したと言います。彼女にとっての大きな学びは、「自分の目で見て、感じることの大切さ」でした。人から聞いた知識だけでなく、その場の空気を感じ、肌で体験することの重要性を実感したのです。

研修では、多様な背景を持つ人々との交流を通じて、自身の価値観のフィルターに気づき、他者との対話の中に深い理解のヒントがあることを学びました。時に居心地の悪さやもどかしさを感じながらも、文化や言語の違いを超えて互いを尊重し、学び合える関係が築かれていく過程は、彼女にとって非常に印象的だったようです。髙木さんは、「違いや変化を恐れず、まずは相手に関心を持つこと、そして対話を重ねること。その小さな積み重ねが、多様な人が共に生きる社会を築く一歩になる」と語っています。

②【個人研修生】 笠柳さんの声:アメリカで学んだファンドレイジングと多様性の価値

アメリカで11か月半の研修を経験された笠柳さんは、約20の障害者団体の財政状況とファンドレイジングの取り組みを調査しました。彼女にとって、この研修は「価値観を大きく広げ、たくさんの気づきを与えてくれた」貴重な経験となりました。調査した団体の力強さと、活動を支える資金の規模や集め方の多様さには驚くことばかりだったと言います。大企業や財団、個人の大口寄付、州や国からの助成金など、いくつもの柱で活動がしっかりと支えられている現実を目の当たりにしました。

毎日研修先に向かうバスの中では、黒人、白人、アジア系の人々など多様な人種の方々と乗り合わせ、日本とはまったく違う光景に毎日ダイバーシティを感じていたそうです。さまざまな場所を訪れ、たくさんの方と交流する中で、「目に見えないたくさんの経験という宝物」を得ることができたと振り返ります。

帰国後、笠柳さんはアメリカでの生活を思い出すたびに、日本で目にする風景や自分自身の考え方が渡米前とは大きく変わったことに気づかされると言います。知らないうちに積み重なった経験の大きさを実感する日々を送っているそうです。

③【グループ研修生】大平さんの声:イングランドで変わったフットボールと障害への価値観

イングランドで英国のフットボール文化を学んだ大平さんは、研修を通して「フットボールや障がいに対する考え方や価値観が変わった」と話します。研修のきっかけは、ロービジョンフットサルの世界大会でイングランド代表と対戦し、その環境の違いに衝撃を受けたことでした。自ら研修計画を立てる過程では、文化や価値観の違いに直面し、準備に苦労したものの、ダスキン愛の輪基金のアドバイザーの助言を得て出発することができました。

現地では、フットボールが障害の有無や性別、年齢に関係なく誰もが当たり前に楽しめる権利として保障されており、フットボールを通じて人や物、雇用など様々な繋がりが生まれていることに感銘を受けました。特に、視覚障害のある子どもたちを取り巻くフットボール環境を変えたいと考えていた大平さんにとって、現地の育成の取り組みや仕組みは非常に勉強になったと言います。また、スタジアムでの観戦において、イヤホン実況や専用席が用意され、誰もがフットボールを「その瞬間」から共有できる環境が整備されていることに感動し、自身の長年の課題が解決されるヒントを得ました。 写真右のNo.5が大平さん。

奨学金が学生の人生や進路に与えた影響

ダスキン愛の輪基金の 支援は、単に海外研修の機会を提供するだけでなく、研修生の人生観やキャリアパスに計り知れない影響を与えています。

髙木さんの場合、デンマークでの1年間の研修は、「見る目」を大きく変えました。制度の裏にある「人と人との繋がり」の重要性を肌で感じたことは、今後の活動の原動力となるでしょう。多様性を受け入れ、対話を重ねることの重要性を学んだ経験は、地域社会のリーダーとして、より共生的な社会を築く上で不可欠な視点を提供しています。研修で得た学びを活かし、違いを恐れずに他者と関わり、対話を続けることで、より良い社会の実現に貢献していくことでしょう。

笠柳さんの場合、アメリカでのファンドレイジング研修は、 自ら視野を大きく広げ、障害者団体の運営に関する新たな視点を提供しました。多様な資金調達方法を学んだことは、日本の障害者団体の持続可能な運営に貢献する知識となるでしょう。また、日常的にダイバーシティを体験したことで、価値観は根本的に変化しました。笠柳さんは今後、「アメリカで学んだことを日本で活かすだけでなく、世界と日本をつなぐ架け橋となり、人と人をつなげるサポートをしていきたい」と語っており、国際的な視野を持ったリーダーとしての成長が期待されます。

大平さんの場合、フットボールという情熱を通じて、障害者を取り巻く環境への深い洞察をもたらしました。

イングランドでの経験は、日本でロービジョンフットサルのキッズクラスを立ち上げ、弱視やロービジョンフットサルの啓発活動を行う原動力となりました。スタジアムでの観戦環境の改善という具体的なアイデアを得たことは、今後の活動において、より多くの障害者がスポーツを楽しめる環境を整備するための具体的な目標となっています。

3名の事例は、ダスキン愛の輪基金の奨学金が、研修生個人の成長を促し、それぞれの分野で社会貢献を果たすための強力な後押しとなっていることを明確に示しています。

ダスキン愛の輪基金の支援は、未来のリーダーを育成し、よりインクルーシブな社会を築くための重要な投資なのです。

まとめ

ダスキン愛の輪基金は、障がいのある若者が海外での研修を通じてリーダーシップを育み、帰国後に社会貢献活動を行うことを支援する、非常に意義深い活動を行っています。

髙木さん、笠柳さん、大平さんの事例が示すように、ダスキン愛の輪基金の制度は、研修生個人の成長を促すだけでなく、彼らがそれぞれの分野で社会にポジティブな影響を与えるための強力な後押しとなっています。

「人を育てる」「惜しみない愛を捧げる」という理念のもと、ダスキン愛の輪基金は、障がいの有無にかかわらず誰もが社会に完全に参加できる共生社会の実現を目指しています。

この「愛の輪」がさらに広がり、より多くの未来のリーダーが育っていくことを期待します。

※本文中にある「障がい」の「がい」の字がひらがな表記なっております。これは「障害」という言葉が、前後の文脈から人や人の状態を表す場合、「害」の漢字をひらがな表記としています。