就活はいつから始めるべき?タイプ別診断でわかる最適なスケジュールや進め方を解説

「就活って、いつから始めれば正解なの?」

「周りはインターンに行ってるけど、自分は何もしてなくて焦る…」

そんな漠然とした不安を抱えていませんか?この記事は、単に画一的なスケジュールを提示するものではなく、あなたに合った就活の始め方をお伝えします。

簡単な診断を通して、あなたの状況に合った「最適な開始時期とプラン」を具体的に提案します。周囲のペースに振り回される必要はありません。この記事を読めば、あなただけの就活の始め方が分かり、自信を持って第一歩を踏み出せます。

【就活生必見】ガクシーが独自評価で非公開求人をご提供。

ガクシーTalentは、課外活動・長期インターン・給付奨学金の選考歴を独自評価し、優良企業の非公開求人や特別選考枠を提供する就活サービスです。

詳細を見る

【就活生必見】ガクシーが独自評価で非公開求人をご提供。

ガクシーTalentは、課外活動・長期インターン・給付奨学金の選考歴を独自評価し、優良企業の非公開求人や特別選考枠を提供する就活サービスです。

詳細を見る【結論】「いつから」より「自分のタイプに合った始め方」が重要

就活の開始時期に、唯一の正解はありません。最も重要なのは、周りのペースに惑わされず、自分の状況や性格に合った計画を立てることです。

「いつから始めるか」というスタート地点の違いは、最終的なゴールにおいては、実はそれほど重要ではないからです。

例えば、大学3年の夏から始めたとしても、目的意識がなければ時間を無駄にしてしまいます。

一方で、大学4年から始めたとしても、短期集中で効率的に動けば、十分に納得のいく結果を出すことは可能です。

この記事では、まず就活の全体像を把握した上で、「早期スタート型」「部活・研究没頭型」といったタイプ別の最適プランを提示します。

「出遅れた」と感じているあなたも、必ず自分に合った巻き返し戦略が見つかります。

年々就活が早期化しているのも事実

ただし、「自分のペースで良い」とは言っても、就職活動全体のスケジュールが年々前倒しになっている、という事実は冷静に理解しておく必要があります。

株式会社リクルートの『就職白書2025』によると、卒業する前年の3月1日時点での内定率は、2020年卒ではわずか8.7%でしたが、2025年卒では40.3%にまで急増しています。(引用:リクルート『就職白書2025』)

これは、5年前とは比べ物にならないスピードで、多くの学生が早い段階で内定を獲得していることを示しています。

もちろん、この数字に過度に焦る必要はありません。しかし、「まだ大丈夫だろう」と油断していると、気づいた時には主要な企業のインターンシップが終わっていた、という事態に陥る可能性があることも理解しておきましょう。

だからこそ、「自分のタイプに合った始め方」を見極め、自分にとって最適な計画を主体的に立てることが、これまで以上に重要になっているのです。

就活のスタートで最も大切なのは、「見るべきは他人ではなく自分」という視点です。

周囲の行動やスピードに惑わされると、自分の軸を見失い、焦りや不安ばかりが募ってしまいます。

就活は、始める時期そのものよりも、「自分はどんな環境で力を発揮できるのか」「何を大切に働きたいのか」を見極めることこそ、成功の第一歩です。

そのために欠かせないのが、自己分析です。

自分の過去の経験や価値観、得意・不得意を振り返ることで、「向いている仕事」や「理想の働き方」の輪郭が自然と見えてきます。

もし一人では整理が難しいと感じたら、キャリアセンターやキャリアコンサルタントの面談、適性診断ツールなどを積極的に活用してみましょう。

また、自己分析と並行して、企業や業界に関する情報収集の質を高めることも重要です。

SNSや就活サイトの情報は参考になりますが、最終的には説明会やOB訪問などリアルな場で「自分の目で確かめる姿勢」が、納得感のある就職先選びにつながります。

就活は競争ではなく探求のプロセスです。

自分のペースで、自分に合ったゴールを描くことが、最も確実な成功ルートです。

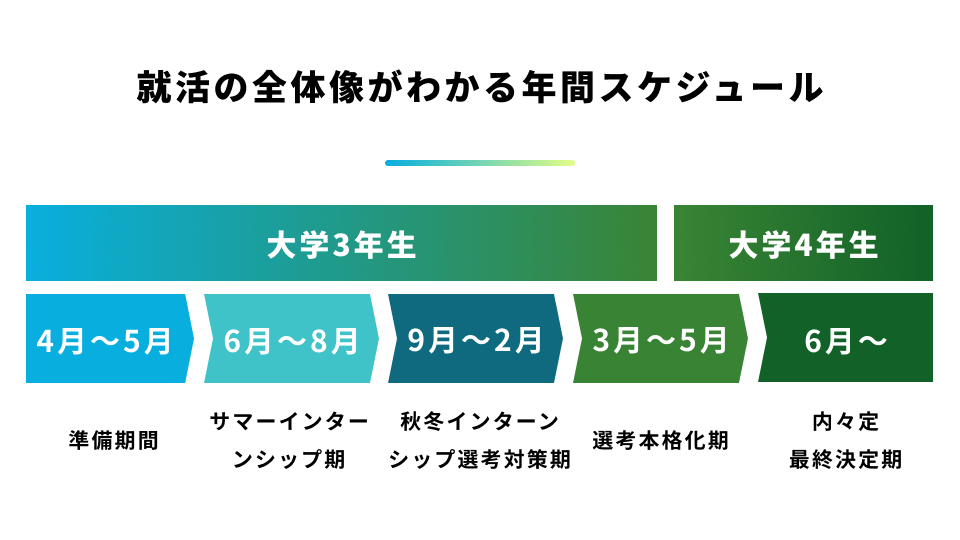

就活の全体像がわかる年間スケジュール

タイプ別の戦略を立てる前に、まずは一般的な就職活動の全体像を把握しておくことが大切です。

ここでは、大学3年生の春から内定までの標準的なスケジュールを、「やること」と、その「目的」をセットで解説します。

大学3年 4月~5月:準備期間

▼やること

自己分析、業界・企業研究の開始

▼目的

夏のインターンシップ選考に備え、自分の興味や強みの方向性を定める。

▼詳細

この時期は、本格的な選考が始まる前の、いわば「助走期間」です。

焦る必要はありませんが、ここで「自分を知る(自己分析)」ことと、「社会を知る(業界・企業研究)」ことを少しずつ始めておくと、夏のインターンシップ選考を有利に進めることができます。

自己分析では、モチベーショングラフなどを用いて、「自分はどんな時にやりがいを感じるのか」「どんなことなら熱中できるのか」といった、過去の経験を振り返って整理してみましょう。

業界研究では、いきなり企業名で探すのではなく、『業界地図』などの書籍やWebサイトを活用し、「世の中にどんな仕事があるのか」を広く浅く知ることから始めるのがおすすめです。

大学3年 6月~8月:サマーインターンシップ期

▼やること

サマーインターンシップへのエントリーと参加

▼目的

早期選考につながるチャンスを掴むこと、そして社会人として働くことの解像度を上げる。

▼詳細

この時期、多くの企業がサマーインターンシップを実施します。特に、外資系企業やコンサルティングファーム、メガベンチャーなどは、このサマーインターンを早期選考の一環として位置づけていることが少なくありません。

インターンシップでは、「実際の業務」を体験できるプログラムが組まれている場合も多く、「この仕事は自分に合っていそうか」「どんな人たちと一緒に働くのか」といったリアルな情報を得ることができます。

また、社員との座談会やフィードバックを通じて、自分の強みや課題に気づけることも大きなメリットです。

大学3年 9月~2月:秋冬インターンシップ・選考対策期

▼やること

秋冬インターンへの参加、本選考に向けたES・面接対策

▼目的

志望業界を絞り込み、本選考に向けた準備を整える。

▼詳細

サマーインターンで得た経験を振り返り、「本当に行きたいと思える業界・企業はどこか」を少しずつ絞り込んでいきましょう。

この時期には、1day仕事体験や短期インターンが増えます。サマーインターンで参加できなかった企業や、新たに興味を持った業界の企業を中心に参加するのも良いでしょう。

同時に、本選考に向けて、エントリーシートや面接の対策を始めることも重要です。

自己PRやガクチカのエピソードを整理し、友人やキャリアセンターの職員に模擬面接をお願いするなどして、実践経験を積んでおくと安心です。

大学3年 3月~4年5月:選考本格化期

▼やること

会社説明会、エントリーシート提出、面接など

▼目的

これまで準備してきたことを元に、内定獲得に向けて全力でアピールする。

▼詳細

経団連のルールに則る日系大手企業の多くが、この時期から採用広報活動を解禁し、選考を開始します。一気にスケジュールが過密になるため、手帳やカレンダーアプリを駆使して、説明会や面接のダブルブッキングなどがないよう、徹底した管理が求められます。

移動時間や空きコマをうまく活用し、ESを推敲したり、面接の反省を次に活かしたりと、効率的に動く意識が重要です。体力的にも精神的にも、最もハードな時期となるでしょう。

大学4年 6月~:内々定・最終決定期

▼やること

内々定の承諾・辞退

▼目的

自分にとって最も納得のいくキャリアの第一歩を選択する。

▼詳細

複数の内々定を得ている場合は、それぞれの企業について、「自分がどんな成長を遂げられそうか」「どんな人たちと働きたいか」「どのような働き方を望んでいるか」といった観点からじっくり比較検討しましょう。

内定承諾は、あなたの人生における大きな選択の一つです。

周囲の評価や企業の知名度だけで判断するのではなく、「自分はどんな人生を送りたいのか」という視点から、納得のいく決断を下すことが大切です。

もし迷いがある場合は、キャリアセンターの職員や、信頼できる社会人の先輩に相談するのも良いでしょう。

あなたに合う始め方は?タイプ別・就活プラン診断

ここまで、一般的な就活の年間スケジュールを見てきました。

しかし、実際には「この通りに進められなかった」「まだ何もしていない」という人も多いはずです。

そこで、ここからはあなたの状況に合った「最適な就活の始め方」を、簡単な診断形式で提案します。

次の4つのうち、今の自分の状況に最も近いものを選んでみてください。

A. 大学1・2年から、すでにインターンや課外活動に積極的に参加している

B. 部活や研究、留学などに忙しく、就活の準備はほとんどできていない

C. 公務員試験や大学院進学も視野に入れており、民間就職と併願するか迷っている

D. まだ具体的には動けていないが、「そろそろ何か始めないと」と不安を感じている

一つ選べましたか?

それでは、それぞれのタイプ別に、最適な就活プランを見ていきましょう。

Aを選んだ「早期スタート型」のあなた

▼最適なプラン

「早期内定獲得を目指す、戦略的加速プラン」。

▼解説

すでにインターンや課外活動に積極的に参加しているあなたは、就活において大きなアドバンテージを持っています。

特に、長期インターンや学生団体でのリーダー経験などがある場合、それ自体が強力なガクチカとして、選考で高く評価される可能性があります。

このタイプのあなたにとって大切なのは、「量」ではなく「質」を意識することです。

ただ闇雲にたくさんのインターンやイベントに参加するのではなく、「どの経験を、どの企業に、どのようにアピールするか」を逆算して考えましょう。

▼具体的なアクション

大学1・2年生のうちから、長期インターンシップに参加することをおすすめします。

特に、成長意欲の高い社員が多いベンチャー企業での経験は、実務スキルが身につくだけでなく、それ自体が本選考で語れる最強の「ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)」になります。

「Wantedly」や「ユアターン」といった、長期インターンに特化したサイトで探してみましょう。

また、TOEICや簿記、ITパスポートといった、業界を問わず評価されるポータブルスキルにつながる資格取得も有効です。

これらの貴重な経験とスキルを武器に、大学3年生の夏には外資系コンサルティングファームやメガベンチャーの早期選考に挑戦し、早期に内定を獲得する。そして、残りの学生生活を、新たな挑戦や学業に余裕を持って充てる、という戦略を描くことができます。

Bを選んだ「部活・研究没頭型」のあなた

▼最適なプラン

引退・終了後からでもまったく問題ない、短期集中型の効率プラン。

▼解説

まず、焦る必要はありません。

企業側も、あなたが大学生活で何かに打ち込んできた経験、特に「目標達成意欲」や「継続力」「チームワーク」といった素養を高く評価します。

問題は、その素晴らしい経験を、いかにビジネスの世界で活かせる言葉に翻訳し、伝えるかです。

▼具体的なアクション

引退前は、練習や研究で忙しいと思いますが、移動時間や寝る前の15分などを活用し、スマホでできることから始めましょう。

例えば、就活サイトに登録し、興味のある業界のメルマガやLINE配信を受け取るだけでも、情報感度は大きく変わります。

引退後や研究が一段落したタイミングで、改めて自己分析と業界研究に取り組みましょう。

そして、「自分が打ち込んできた経験」を軸に、「その経験から何を学んだか」「それを仕事でどう活かせるか」を言語化し、ESや面接で語れるように準備を進めていきます。

Cを選んだ「公務員・進学併願型」のあなた

▼最適なプラン

「リスク分散型の二刀流プラン」。

▼解説

公務員試験や大学院進学を視野に入れているあなたは、将来に向けて真剣に考えているからこそ、選択肢を一つに絞りきれない状態かもしれません。

しかし、民間就職と併願すること自体は、決して悪いことではありません。むしろ、自分の可能性を広げる賢い選択だと言えます。

大切なのは、「なんとなく両方受けておく」のではなく、それぞれの選択肢に対する自分なりの軸と優先順位を明確にしておくことです。

▼具体的なアクション

まずは、公務員・大学院・民間就職のそれぞれについて、「なぜその道を考えているのか」「その先にどんなキャリアを描きたいのか」をノートに書き出してみましょう。

その上で、「今の自分にとって、一番ワクワクする選択肢はどれか」という観点から、第一志望を仮決めしてみることをおすすめします。

もし、それでも決めきれない場合は、「公務員試験や院試の勉強を軸にしつつ、民間企業のインターンや説明会にも参加してみる」といったように、実際の経験を通じて判断材料を増やしていきましょう。

Dを選んだ「マイペースじっくり型」のあなた

▼最適なプラン

「今日から一歩ずつ進める、じっくりスタートプラン」。

▼解説

「そろそろ何か始めなきゃ」とは思いつつも、何から手をつければいいか分からず、動き出せていないあなた。

大丈夫です。就活は、「今すぐ全力疾走しなければいけないマラソン」ではありません。

大事なのは、「今の自分にできる小さな一歩」を積み重ねていくことです。

▼具体的なアクション

まずは、「自己分析」と「情報収集」という2つの柱から始めてみましょう。

自己分析では、これまでの人生で心に残っている出来事を3つほど挙げ、それぞれについて「なぜその出来事が印象に残っているのか」「その時、自分は何を大切にしていたのか」といった問いを立ててみてください。

情報収集では、就活サイトや企業の採用ページを眺めるだけでも構いません。

「なんとなく気になる」「ちょっと面白そう」と感じた企業をブックマークしておくだけでも、立派な一歩です。

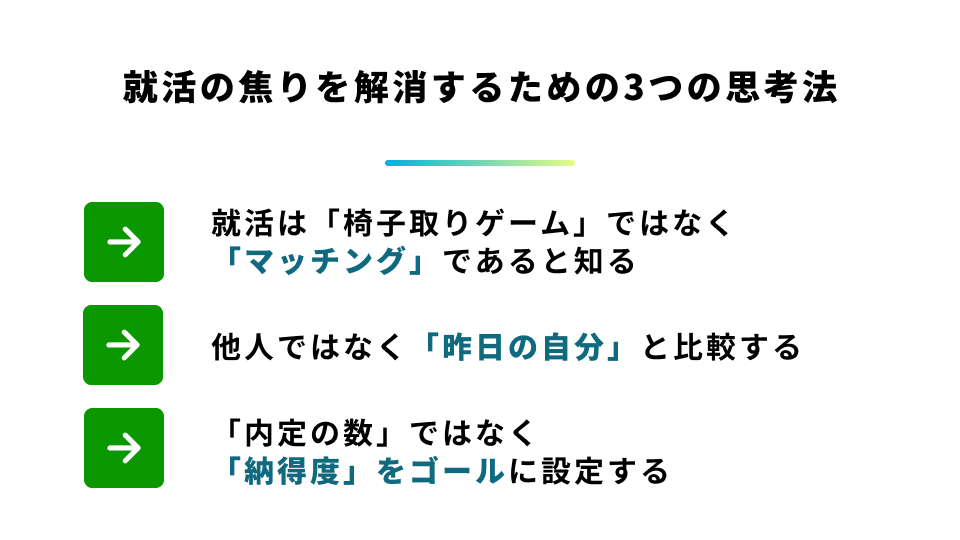

就活の焦りを解消するための3つの思考法

ここでは、「周りがどんどん内定を取っているのに、自分は何も決まっていない」と焦りを感じているあなたに向けて、その不安を和らげるための具体的な考え方を紹介します。

どれも今から意識できるものばかりなので、ぜひ参考にしてみてください。

▼「比較の物差し」を変える

就活の不安の多くは、「他人との比較」から生まれます。

友人の内定報告や、SNSに流れてくる「インターンでバリバリ活躍しています」といった投稿を見て、「自分は全然ダメだ」と落ち込んでしまうこともあるでしょう。

しかし、他人のペースと自分のペースを比べても、意味はありません。

あなたと友人では、専攻も、性格も、価値観も、人生で大切にしていることも違います。

そもそも、同じスタートラインに立っているわけではないのです。

▼「過去の自分」と比較する

そこでおすすめなのが、「他人」ではなく「過去の自分」と比較する、という考え方です。

例えば、「先月の自分より、就活サイトに登録している企業数が増えた」「昨日の自分より、業界研究のための本を1章分読めた」といったように、自分の中での小さな前進に目を向けてみましょう。

こうした「自己ベスト」を更新していく感覚を持てると、他人の動きに一喜一憂することが少なくなり、自分のペースで前に進みやすくなります。

▼「今できること」に意識を向ける

不安になっている時ほど、人は「コントロールできないこと」に意識を向けがちです。

「内定が出るかどうか」「周りがどう思うか」といったことは、いくら考えても、自分だけの力ではどうすることもできません。

そこで、「今この瞬間の自分にできることは何か?」という問いを、自分に投げかけてみてください。

例えば、「今日は自己分析のために、1つだけ過去の経験を振り返ってみよう」「興味のある企業を3社だけ調べてみよう」といった、小さな行動で構いません。

不安は、「行動」することでしか、完全に消し去ることはできません。

完璧な一歩ではなくても、「不完全でも動き出す」ことが、何よりも大切なのです。

▼「内定の数」ではなく「納得度」をゴールに設定する

就活の成功は、内定の数で決まるものではありません。

興味のない企業から10社の内定をもらうことより、心から「この会社で働きたい」と思える1社から内定をもらうことのほうが、何倍も価値があります。量より質が大切です。あなただけの「納得のいく1社」を見つけることだけを、ゴールに設定しましょう。

就活において大切なのは、「誰かの1番になること」ではなく「自分のベストを探すこと」です。

そのため、友人の内定やSNSの成功体験に心を揺らす必要はありません。

就職活動は競争ではなく、自分と企業との“相性探し”です。

自分にとっての最適解を見つけるためには、他人の評価軸ではなく、自分の価値観・興味・働き方の希望を軸に考えることが何より重要です。

その第一歩が自己分析です。

過去の経験を振り返り、どんな時にやりがいを感じるのか、どんな環境で力を発揮できるのかを言語化してみましょう。

明確な自己理解があれば、企業選びにも一貫性が生まれ、ブレない就活ができます。

また、情報収集では「根拠のない情報をシャットアウト」する意識も大切です。

SNSの噂や就活サイトの偏った口コミに振り回されず、一次情報である企業の公式サイト、説明会、社員の声に基づいて判断しましょう。

さらに、就活のペース配分も“人それぞれ”です。

「今の自分にできることを一つずつ積み重ねる姿勢」が、結果として納得感のある就活につながります

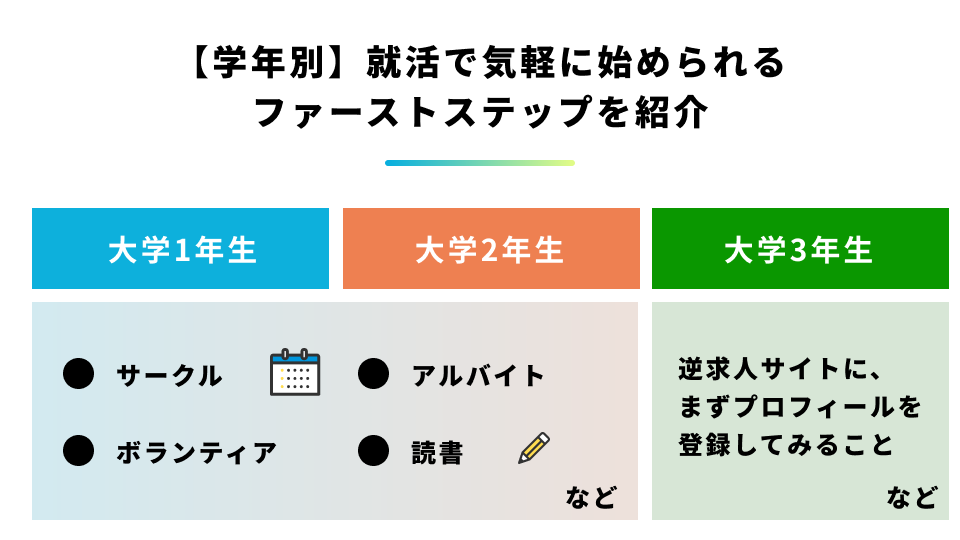

【学年別】就活で気軽に始められるファーストステップを紹介

この記事を読んで「何か始めなきゃ」と思ったあなたのために、学年別に「今日からできること」を具体的に紹介します。

大学1・2年生

まだ、就活は遠い未来の話だと感じるかもしれません。それでまったく問題ありません。今のあなたにとって最高の就活準備は、何かに熱中することです。サークル、ボランティア、アルバイト、読書、旅行など何でも構いません。

さまざまな経験をし、その中で「なぜ自分はこれが楽しいんだろう?」「どんなときにやりがいを感じるんだろう?」と、自問自答する癖をつけてみてください。

その経験と、そこで抱いた思いのすべてが、数年後のあなたを支える、最高の「ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)」の種になります。

もし具体的なアクションを一つだけ挙げるとすれば、「社会を知る」ことです。

自分が少しでも興味を持った企業の名前をニュース検索してみる、あるいは、働いている大学の先輩に「仕事って、楽しいですか?」と、素朴な疑問をぶつけてみる。こうした小さな一歩から、あなたのキャリアは始まります。

大学3年生

いよいよ就活が視野に入り、期待と不安が入り混じっている頃かもしれません。そんなあなたにおすすめしたい最初のステップは、「OfferBox」などの逆求人サイトに、完成度50%でよいので、プロフィールを登録してみることです。

どんな企業からスカウトが来るかで、今のあなたが、社会からどのように見られているのか、その市場価値を客観的に知ることができます。それは、今後の自己分析の際、非常に重要な道しるべになるはずです。

そして、この記事の「年間スケジュール」を参考に、自分のスマートフォンのカレンダーアプリに、各月のToDoリストをカレンダーに書き込んでみましょう。

就活という漠然としたものが、具体的なタスクとして可視化されるだけで、あなたの不安は大きく軽減されるはずです。

まとめ

最後に、この記事全体のポイントをおさらいします。

就活の開始時期に唯一の正解はない

まずは自分のタイプを診断し、自分に合ったプランを立てよう

周りと比べて焦る必要はまったくない。自分のペースで進めよう

大切なのは「いつ始めるか」ではなく、「何を、なぜやるか」を理解すること

就職活動は、時に辛く、孤独な戦いです。

しかし、それは同時に、これまでの人生で最も深く、自分という人間と向き合う、素晴らしい機会でもあります。

この記事が、あなたの前向きなキャリアへの第一歩を、少しでも後押しできたなら幸いです。

学外活動や長期インターンなどの“実績”を正当に評価してくれる企業と出会いたい方へ。ガクシーTalentは、大手・外資系などの優良企業の非公開求人を、奨学金運営を通じて築いた独自ルートで紹介しています。あなたの努力や経験を強みに変えるチャンスです。まずは登録方法・詳細を見て、自分に合う企業との出会いをチェックしてみてください。

未経験から5回の異業界転職に成功。

医療、接客、行政を経て、合格倍率700倍の超難関面接を突破しIT業界へ転職。

その後、教育業界にて厚生労働省認定講座のキャリアコンサルタント、国家資格受験生の面接実技指導、キャリアコーチを経て独立。

多数メディアにて専門家監修に参画するほか著書を出版。

「次世代にキャリア選択の自由と多様性を」を理念とし、感涙する受講生多数のキャリア教育を実施。